量子网络是基于量子力学规律对量子信息进行存储、处理和传输的物理装置,是实现量子通讯和大规模量子计算的基础。清华大学研究团队利用同种离子的双类型量子比特编码,在国际上首次实现无串扰的量子网络节点,对未来实现量子通讯和大规模量子计算具有重要意义。该研究成果近日发表于国际学术期刊《自然·通讯》。

量子网络可由不同的物理载体实现,离子阱是其中最有潜力的物理系统之一。离子-光子纠缠是实现离子阱量子网络的关键步骤,但该操作会影响离子存储比特,导致信息丢失。为避免这种串扰现象,研究人员通常采用不同种类的离子来分别产生离子-光子纠缠和存储量子信息,抑制串扰误差。然而,这种方法往往需要的器件成本较高,在操作中还需精细控制不同种类离子的比例和位置,且不同离子间的协同冷却效率低,操作难度大。

图为无串扰量子网络节点演示图(受访者供图)

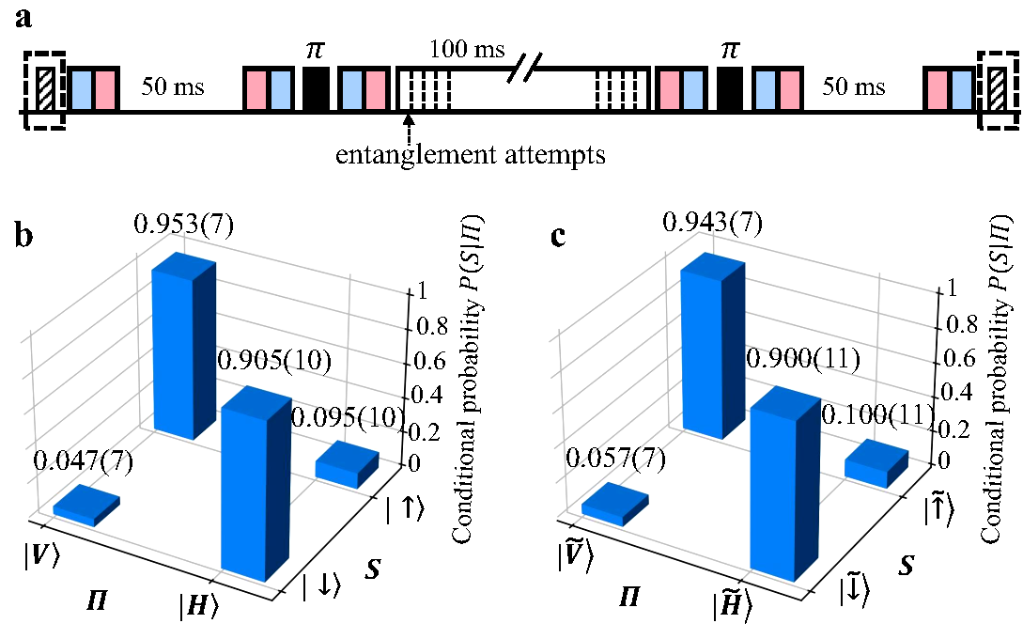

图为无串扰量子网络节点演示图(受访者供图) 为此,清华大学交叉信息研究院段路明教授课题组经过长期研究,创造性提出使用同种离子的双类型量子比特实现量子网络节点的方案。清华大学交叉信息研究院助理研究员黄园园介绍,他们利用同种离子的两对超精细能级结构,分别编码出量子网络中用于与光子产生纠缠的“通讯比特”和用于存储信息的“存储比特”。同时,利用激光还实现了两种量子比特间微秒量级的相干转换。

实验发现,通过此方法制备出的通讯比特,可在数百毫秒的时间内生成离子-光子纠缠;通过自旋回波方法可延长存储比特的存储寿命,实现相干时间达到秒量级的存储量子比特。通过比较有无离子-光子纠缠生成操作时存储比特的保真度变化,研究人员证实了两种量子比特之间低于实验精度的串扰误差,从而实现了无串扰的量子网络节点。

图为清华大学交叉信息研究院博士生冯路(左)和助理研究员黄园园(右)正在实验室研究(受访者供图)

图为清华大学交叉信息研究院博士生冯路(左)和助理研究员黄园园(右)正在实验室研究(受访者供图) 中国科学院院士、清华大学交叉信息研究院教授段路明表示,相较于此前采用不同种类离子产生离子-光子纠缠和存储量子信息的方案,这一新方案在硬件上极大简化了实验系统,保证了信息传播及存储的效果,向未来量子计算机和量子网络的模块化迈出了重要一步。(记者魏梦佳)

【纠错】 【责任编辑:陈听雨】

【责任编辑:陈听雨】

-

新华全媒头条丨多措并举巩固外贸基本盘

新华全媒头条丨多措并举巩固外贸基本盘

- 新华全媒+丨从地方两会看养老服务体系建设

- 新春走基层丨一只羊的科技含量

- 新华每日电讯丨来自辽沈大地的振兴发展报告

- 国际观察丨全球南方团结求变 坎帕拉峰会发出合作强音

- 记者手记丨中餐飘香太平洋岛国瑙鲁

- 追光丨 在“元宇宙”相逢冬青奥:科技如何升级观赛体验?

-

非遗故事:周村丝绸染织技艺

非遗故事:周村丝绸染织技艺 -

大山里的“超级充电宝”

大山里的“超级充电宝”