记者20日从中国科学院广州地球化学研究所获悉,中国科学院院士、中国科学院广州地球化学研究所研究员徐义刚团队通过对嫦娥六号月壤样品的高精度年代学研究,首次精确测定月球阿波罗盆地形成于41.6亿年前。这一发现为揭示月球遭受太阳系内“撞击风暴”,即晚期重轰炸提供了关键证据。当日,由该团队领衔的相关研究成果刊发在国际期刊《自然·天文学》上。

月球表面遍布的巨型撞击盆地,大多数是约38亿年前太阳系内小天体撞击的遗迹。这场太阳系内的“撞击风暴”,在距今约40亿—38亿年间究竟是出现了强度骤增,还是逐渐减弱呢?科学界中一直存在争论。

“争议源于月球上关键撞击盆地缺乏精确年龄数据。”徐义刚介绍,嫦娥六号采样点所在的阿波罗盆地位于月球南极—艾特肯盆地内部,是该区域最大的次级撞击构造,其形成年龄可能标志着晚期重轰击事件的启动时间,从而成为破解这场“撞击风暴”谜题的关键。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

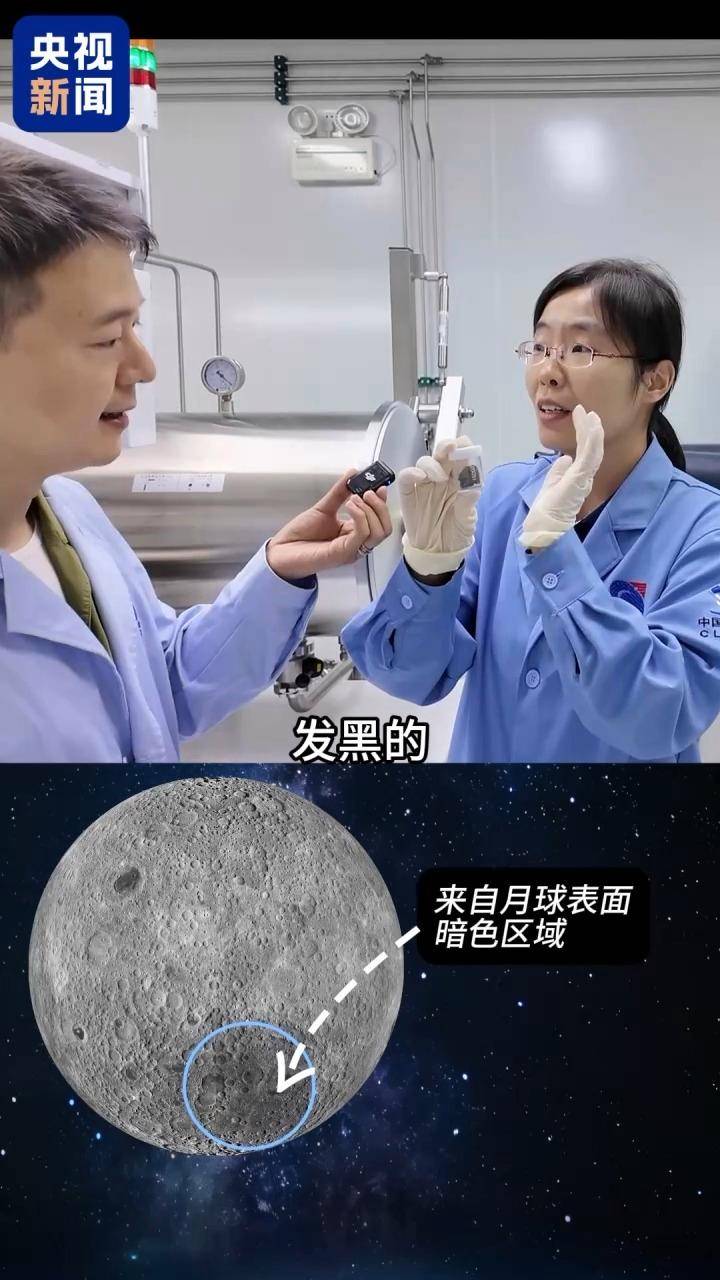

研究团队在仅3.5克的月壤中,发现了三颗直径为150—350微米的特殊岩石碎屑。这些岩屑是阿波罗盆地形成时产生的撞击熔融岩石,是记录撞击事件最理想的“岩石时钟”。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

研究团队准确测定了岩屑的年龄,同时综合遥感图像和地球化学数据等多方面的信息,最终确认岩屑记录的41.6亿年为阿波罗盆地的形成年龄。这一研究新获得的年龄将月球晚期重轰击事件的开始时间点向前推进了至少1亿年,更新了“撞击风暴”开始的时间,推翻了月球撞击通量的“灾变说”,并且揭示了早期动力学演化规律。

“本研究的撞击通量分析表明,月球晚期重轰炸期间的撞击通量是呈渐变衰减趋势的,并不支持40亿—38亿年间撞击通量激增的假说。”徐义刚强调,嫦娥六号样品的研究将持续推动人类重新认识地月系统的演化。(记者叶青 通讯员孔令竹)

【纠错】 【责任编辑:周靖杰】-

新华全媒头条丨布达拉宫保护见证文化传承之路

新华全媒头条丨布达拉宫保护见证文化传承之路

- 财经聚焦丨“贷款明白纸”:如何帮企业算清融资“明白账”

- 新华全媒+丨避暑需求撬动县域游“清凉”出圈

- 记者手记丨当这场创新大赛从“评作品”转向“拼实力”

- 无人区纪行|10多个小时的蹲守,为一颗蛋的破壳!

- 台湾连线丨义勇丹心照两岸 台湾抗日名将李友邦的“复疆”情

- 列国鉴|刚果(金)和平进程迟滞 美国交易式调解遭质疑

-

赵一曼:绝笔信里的家国情怀

赵一曼:绝笔信里的家国情怀 -

立等可取?量“脚”定制专属鞋

立等可取?量“脚”定制专属鞋

推荐阅读: